日本初公開!上映日時:8/11 (木) 8:00pm (屋外&室内)、8/14 (日) 3:30pm (室内), オンライン UPAF (9/3-11, ワールドワイド)

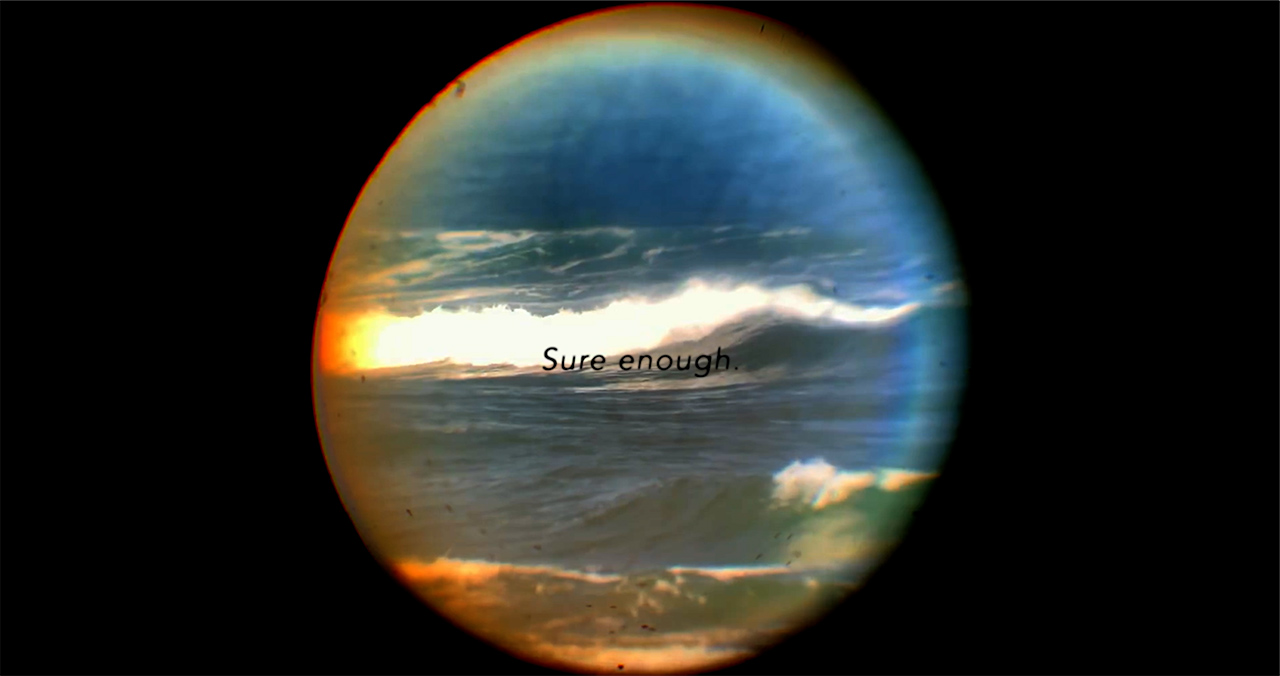

原題:maɬni – towards the ocean, towards the shore

アメリカ実験映画界で今最もホットでクールで優しい若手先住民監督スカイ・ホピンカからの、山の緑と海の青で綴られた贈り物のような長編デビュー作品。世界初のチヌーク・ワワ語長編作品。

アメリカ太平洋岸北西部のチヌーク族に伝わる死の神話の起源。自分たちを取り巻く自然や精神世界、心の奥深くをさまよう2人の先住民の若者、スウィートウォーター・サーメとジョーダン・メルシエ。2人は死後の世界、生まれ変わり、死について考え、別々の道を歩んでいく。自然への畏敬の念を画面いっぱいのビビッドな色にあふれさせながら、スカイ・ホピンカ監督はその2人の友人たちがネイティブ・アメリカンとしての過酷な人生を普通に生きる姿を、優しく、同時に厳しい目で捉える。語られるチヌーク・ワワ語(別名チヌーク・ジャーゴン)は、チヌーク語、フランス語、英語の混成語(クレオール)で、違う言語を話す先住民間の貿易語として、カナダから現アメリカ太平洋沿岸北西部で発達したが、現在流暢に話す人は数十人と言われている。言語学習の教科書に出てくるような短文で、大人になるまで自分たちの部族の言語を習えなかった彼らの現実を浮き彫りにしながら、かえって詩的だ。音楽も作るホピンカ監督の音や音楽の使い方は特に型破りで、実験的に見えるがそれぞれに意味が深い。地球や精神世界における人類の居場所を探るスカイ・ホピンカ監督の映画は、観客に様々なことを考えさせる。

スカイ・ホピンカ監督 アメリカ連邦政府公認の先住民国家である、ホーチャンク国家・ルイセーニョインディアンのペチャンガバンドの一員。ワシントン州で生まれ育ち、カリフォルニア州、オレゴン州、ウィスコンシン州で人生の大半を過ごす。オレゴン州ポートランドで継承語としてのチヌークワワ語(コロンビア川下流域の先住民族の言語)を学び、またその言語の教師になる。現在はニューヨーク州のバード大学の助教。 http://www.skyhopinka.com/

アーティストとしての媒体は、主にドキュメンタリーやノンフィクションのメディアフォームを表現形態としながら、映像、写真、文章と多岐に渡る。先住民の故郷と風景や、文化の象徴である言語を、先住民としてのパーソナルな視点から紡いで作品を制作している。実験的で等身大な撮影技法と独特な音楽・音・映像のセンスで、アングラな実験映画好きの若者からインテリの大人まで、アメリカでは幅広く支持されている、今大変注目の若手監督。これまでの作品はサンダンス映画祭、トロント国際映画祭、アナーバー映画祭、ニューヨーク映画祭など多くの映画祭で上映。2018-19年ハーバード大学レッドクリフ研究所ドキュメンタリーフェロ、2020年グッゲンハイムフェロー。2022年のロバート・フラハティー・セミナーではプログラマーを務めた。

トリビア:ホピンカ監督は、もともとウィスコンシン州出身で本当は自分の部族の言語(ホーチャンク語)を習いたかったが、オレゴン州立大在籍中に習える先住民言語はこれで、先生にこれを習ってチヌーク族の発展に寄与せよ、それを足掛かりに自分の部族も支えよ、と言われ、チヌーク・ワワを習得、教師となり、オレゴン地元の先住民を支援。ジョーダンは、監督の最初の教え子。長編をつくる機会ができて、長く住んだオレゴンを訪れ、チヌーク・ワワ語の映画を作って部族に貢献したいとすぐに思ったという。(Theo Anthonyとのインタビュー記事より)

2020年, 80分, 実験ノンフィクション映画, カラー, アメリカ(日本語SDHバリアフリー字幕付き)監督・プロデューサー:スカイ・ホピンカ(Sky Hopinka)

—

以下に、Split Tooth のインタビュー記事(原文は英語)の抜粋を翻訳して共有します。本作のことで、参考になると思います。

Split Tooth メディア(ST): 広大な海、きらめく砂浜、岩崖、密集した森林など、「モスニ」ではアメリカ太平洋岸北西部が多様な地形として描かれています。あなたの作品では背景にある自然の美しさが強調されることが多いですが、この作品では、平洋岸北西部ならではの美をどのように伝えたいと思われたんですか。

スカイ・ホピンカ:自分自身がそこで育ったので、オレゴンの海岸線の映画を作りたいと思っていました。灰色の空と雨の多い気候が好きなんです。とてもきれいなので、それを絵的にとらえるチャンスがあればな、と思っていました。「モスニ」でそれが果たせました。というか、古い友人と風景を訪ねるためにそれを半分口実にして、灰色の北西部の春の美しさを捕らえようと試みました。

ST:「モスニ」では水が大きな比重を占めますよね。スウィートウォーターが滝に打たれたり、ジョーダンたちが伝統的なチヌーク族のカヌーを漕いだり、それにチヌーク族の死の神話の中では海が死後の世界と結びついています。本作全体の構成を考える上で、先住民と水の神聖な関係をどんなふうに結びけたいと思ったんですか。

ホピンカ:ごく日常的な感じに、です。そういうものが、特にうやうやしくとかじゃなくて(もちろんうやうやしいんだけど)、訪れられ使われたりしている風景が撮りたかった。毎日の日常の一部としてそのつながりを描くのが、先住民と水の関係を伝える何よりのかけ橋になると思ったんです。

—

ST:はるか昔の先住民たちの歴史と、現代の事件を描くにあたって、何かアプローチに違いはありますか?例えばスタンディングロックのプロテストを描いた「Dislocation Blues」 (2017)なども作っておられますが。

ホピンカ:うーん、歴史って、日常に存在しますよね。と言うと陳腐に聞こえるかもしれないけど、僕たちが生きている今って、そういう過去や、歴史や、トラウマや、喜び、また生き残ったものたち、そのすべてが積み重なったものだと思います。そして今現在感じることって、生き残れなかったものや、もはやアクセスができないもの、また完全に失われてしまったものを悼む気持ちです。僕は現在に重きを置く派、というか、未来や先住民未来派や、未来派というものにあまり思いを馳せないです。大切だとは思うんですが、同時に、毎日目に見えるもので過去と未来が交差する事象は何だろうと。それが現在ではないかな、と。

ST:本作も含め他の作品でも、歌やドラム、詩など、あなたの作品にはパワフルな[先住民の皆さんの]パフォーマンスが含まれますが、そういう張り詰めたパフォーマンスを体験し、カメラに収め、他の人に伝えるのは、どんな感じなんですか。

ホピンカ:撮影は楽しいです。でも、撮影すべきでないものは撮りません。「モスニ」で、パウワウ[アメリカインディアンの踊りの祭り・集会]やドラムグループのシーンでは、体験を共有している感覚と、他者に見られるべきものという感覚がありました。なので、僕が考えるのは、被写体が自分たちをどう見せ、どう見られたいのか、そして僕が何を録音・撮影し、また見ることを許可されているのか、ということですね。その2つの微妙なバランスがあるように思います。映画というものはそれに適した媒体で、見られたい人を見せることができます。と同時に、撮影されるべきでないものや見られるべきでないものは、撮らずにプライバシーを確保することもできます。

ST:風景や地形のイリュージョンや曖昧性の感覚は、あなたの別の作品でも表現されていますか?

ホピンカ:はい、風景や自分が面白いと感じる場所をどう撮れるかを、僕はいつでも考えています。毎回真新しい手法というわけにはいきませんが、この場所ではカメラは何ができるのか、どんなことが起こっていてそれに僕はカメラでどう反応できるのかを、探し、試しています。それが撮影の楽しいところですよね。ある場所で、カメラを使って何ができるのか、カメラの中で何が可能なのか、また編集で何ができるのか、といったところです。

ST:僕にとっては、それが実験映画を見る楽しみでもあります。制作者が、レンズを通して、現実をどんなふうに曲げるのかを見る楽しみ、ですね。

ホピンカ:その通りですね。同じカメラでも、撮り手によってその使い方は全く違う。「実験」映画という言葉はいろいろな意味が含まれ、そして空っぽな言葉です。でも僕は、その空っぽさが好きです。変幻自在ですから。ある人にとって実験的なことは他の人にとってはそうではなかったり。おかげで、とても小さな分野なのに、エキサイティングなことがいろいろ試せるスペースがたっぷりあります。

—

ST:シネマには、先住民の人々をステレオタイプしてきた長い歴史があります。あなたは個人的な立場から尊厳を持って先住民文化を見せられる当事者であり、制作者であるわけですが、シネマの有害な歴史に対してどんなふうに対抗できますか?

ホピンカ:その歴史に反論するにせよ、あえてそれを無視するにせよ、先住民による作品がもっと見せられる場が増えていくことが重要だと思っています。ただ、僕が避けたいと意識してきたのは、先住民をステレオタイプして描いた有名な作品やそうした歴史に、反応しなくてはならないと感じることです。白人が描く僕らの姿や僕らがしていることに呼応するだけの映画はつくりたくない。そんなことをまったく排除して表現される作品が好きですが、その歴史に直接にしかも攻撃的に反発する作品も大好きです。New Red Order の作品はすばらしいし、必要ですし、Fox Maxy やその他の先住民監督はまた違った疑問を投げかけています。問うべき疑問はたくさんあって、たとえ答えがすぐに見つからなくても、映画で話し合いの場を広げられます。